![3 notas para A Seita (André Antônio, 2015)]()

por alepri | out 12, 2015 | NEX!!!

Por: Mariana Baltar

O Festival do Rio desse ano permitiu muitos encontros interessantes. Entre eles, a sessão do primeiro longa do coletivo Surto & Deslumbramento, dirigido por André Antônio, A Seita. Uma sessão instigante que foi completada pelo excelente curta de Isaac Pipano, Imóveis (filme incrível para pensar sobre as relações de mobilidade e estagnação nas metrópoles contemporâneas)

Dentro do projeto Cine Encontro, fui convocada a falar algumas coisas sobre A Seita, mediando um debate na sessão que aconteceu no Centro Cultural da Justiça, dia 10 de outubro.

Compartilho aqui algumas notas do que o filme me disse:

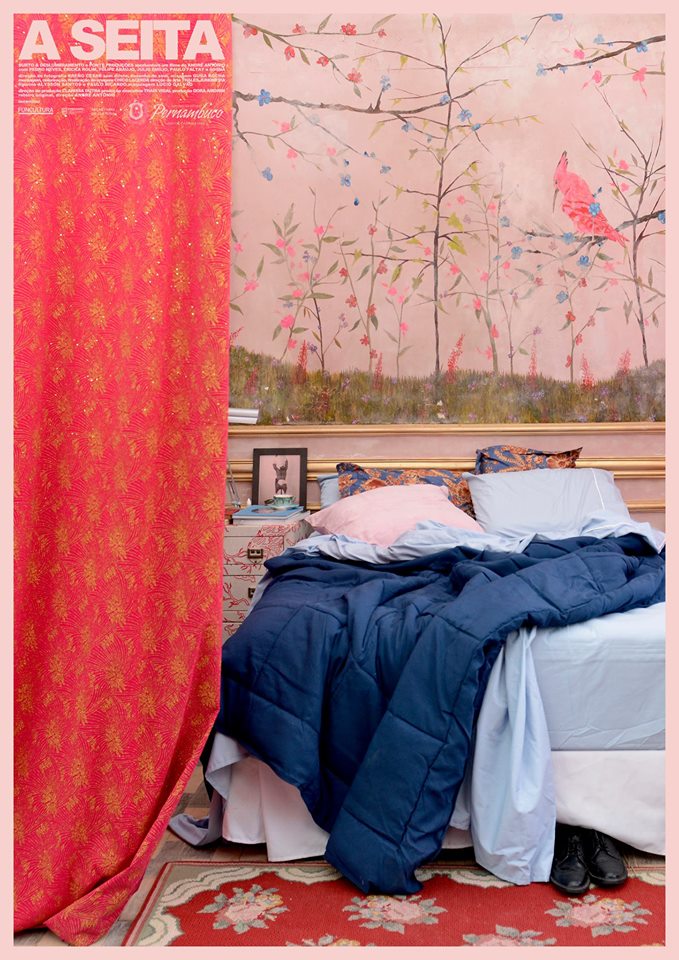

São várias as chaves de leitura de um longa como A Seita – pela sua proposta alegórica, pelas escolhas de sua mise-en-scène, pelos diálogos críticos com uma tradição do modo de excesso, pela proposta geral das obras do “deslumbramento” (ver www.deslumbramento.com) que apostam no deboche como forma de dar a ver e sentir os poderes de uma vida queer, viada e de “fabulosidades”.

Com isso em mente, levantei três pontos que a partir do filme falaram mais comigo:

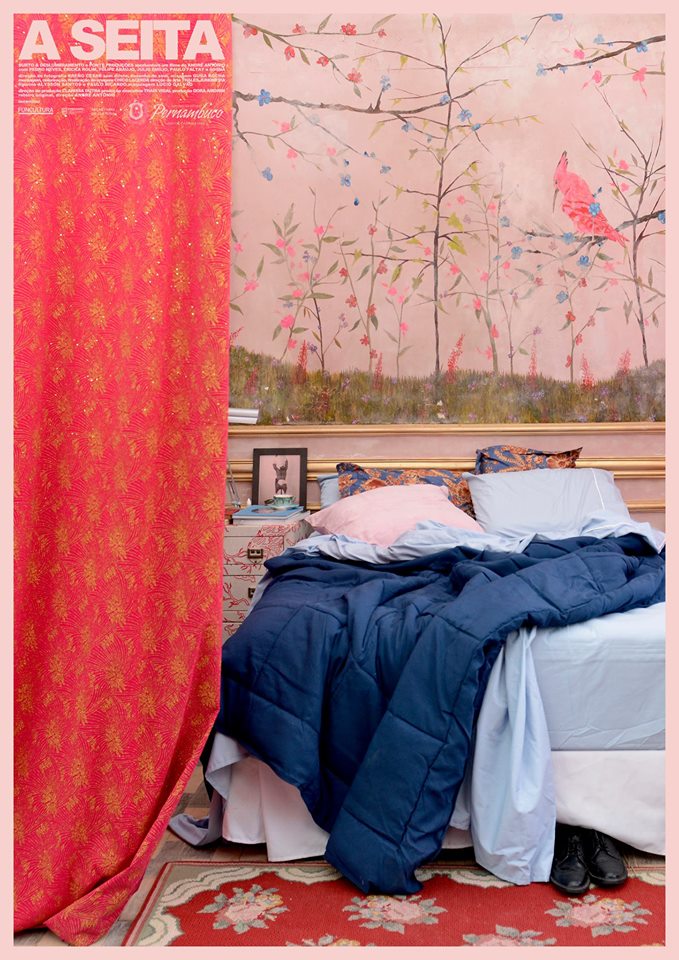

1. Elogio ao Excesso

A Seita não tem medo de assumir o modo de excesso – sobretudo como elemento estético presente na visualidade do filme. Fica visível a partir do diálogo camp na ótima direção de arte e figurino – que remete a um conjunto de referências de um cinema do glamour do clássico-narrativo. Penso claro na visualidade do melodrama clássico, na forma como na Seita o personagem se harmoniza com o cenário quando está na segurança de seu ambiente privado/doméstico – lembro das cenas repetidas vezes (a repetição em si um dos elementos do modo de excesso) em que ele coloca flores ao pé do quadro, toma chá em lindo roupão azul na sala azul. ou a cama em seu quarto emoldurado pelo drapeado da cortina vermelha com filetes de doutorado. O uso excessivo ao longo do filme de uma paleta vermelha e azul (passando por todos os roxos e púrpuras) vai falar dos prazeres dessa cinema de sentimentos exacerbados da vida doméstica, privada e elogiosa do indivíduo.

O próprio diálogo com os gêneros narrativos mais clássicos (reino do excesso narrativo), na Seita será presentificado pela ficção científica como mote alegórico do decadentismo de um mundo que precisa reencontrar sua faculdade de sonhar (e esse mote da ficção aparece no enredo simples da Recife de 2040 onde seus habitantes, ao contrário dos moradores das colônias espaciais, ainda mantém o “fofo” hábito de dormir e, com isso, conseguem sonhar.

A Recife futurista da Seita são as paisagens da ruína urbana da Recife contemporânea, vistas em planos imóveis dos prédios abandonados, destruídos pelo descaso, desuso e pela ação política do tempo (aliás aqui, estranhamente A Seita se encontra com o curta de Pipano, Imóveis, que completou a sessão do Festival do Rio)

Todo esse elogio ao excesso não é total adesão a ele como forma narrativa e de encenação, pois no filme essas referências coexistem com uma lentidão densa, com silêncios, com diversos momentos em que a câmera pouco se importa com o desenvolvimento dramático do enredo e os personagens são meros corpos-motes para vestir com certo ar de tédio desdramatizado até as referências aos Dândis e bichas que habitaram nosso imaginário da modernidade.

A Seita coloca em cena paradoxos em termos de projetos de cinema mas também na sua alegoria e por isso que ele nos convida a pensar a partir da figura do Dândi, pois tal figura é a encarnação da força paradoxal das crises. E esse é meu segundo ponto de observação.

2. O imaginário do Dândi como chave de entendimento do que alegoricamente está colocado no filme

O Dândi futurista de A Seita é a encarnação de como Charles Baudelaire vai descrever e pensar sobre essa figura da modernidade ocidental. Em O Pintor da vida moderna, textos escritos por Baudelaire para o periódico Le Figaro ao longo de 1863, o autor francês dá as pistas para o papel do Dândi.

O livro aliás que aparece no filme (numa sequência nos primeiros de minutos mais ou menos, onde a câmera, com seu movimento pendular de olhar errático que foge do centro dramático da cena (o diálogo entre o protagonista e um de seus amantes) faz questão de enquadrá-lo em primeiro plano por duas vezes.

Nestes textos, Baudelaire nos diz de uma figura fundada na modernidade e que representa em seu corpo (gestos e vestes) a ambivalência do desejo moderno de ser ao mesmo tempo produtivo, racional, industrial e belo, feliz, livre, indolente. O sujeito moderno parece “ter que ser” muita coisa ao mesmo tempo e por isso, diante destas pressões paradoxais intensas, o Dândi assume a frivolidade e o tédio como respostas a tais pressões.

Assim, seguindo a pista de Baudelaire, diria que o corpo e a atitude Dândi são um retrato de uma das formas de lidar com uma época marcada pelo tempo industrial, o concreto cinza, a velocidade do trabalho, as deformações das austeridades no/do corpo acrescidas ao desejo de sonhar, de ser individual, de ser criativo, de ser feliz.

No início do texto, Baudelaire cita o dizer de Stendhal de que “o belo não é senão a promessa da felicidade” e o Dândi parece afirmar, através do anacronismo démodé de suas vestimentas e gestos, a utopia dessa felicidade do belo.

Mas o Dândi é em si uma figura ambivalente, ele encarna os paradoxos dos tempos de incertezas e crise, da própria modernidade. O Dândi futurista de A Seita é alegoria camp do contemporâneo onde as incertezas e paradoxos da crise estão atravessados por um jogo de referências alusivas que mistura massivo e erudito, que mistura projetos de cinema moderno e pós-dramático com os excessos visuais.

Do moderno e pós-dramático temos: um comportamento da câmera que ignora o centro da ação com um olhar quase autônomo, uso dos silêncios, opção menos narrativa na composição da cena, da montagem e dos diálogos, encenação nada naturalista e explicitamente artificial dos atores…

Do diálogo com o modo de excesso temos: imagens símbolos, as repetições de gestos, cenas, paletas de cores, visualidades camp, o próprio diálogo no enredo com os gêneros cinematográficos mais massivos – aqui no caso a ficção científica – a trilha sonora monumental das cenas de abertura do filme (em franco contraste com a própria imagem imóvel dos prédios em ruínas)…

3. Pelos poderes do deboche e das misturas

O Dândi em si é uma figura que se presta ao excesso a despeito de sua atitude entediada.

“Que o leitor não se escandalize com essa gravidade do frívolo, que se lembre de que há uma grandeza em todas as loucuras, uma força em todos os excessos” (Charles Baudelaire In. O Pintor da vida moderna, 1863, página 871)

e pensar a partir do Dândi nos faz recolocar o A Seita no contexto das produções de Surto e Deslumbramento pois a ambivalência frente ao elogio ao excesso é fundamental para pensar o projeto estético do coletivo de Recife sobretudo no uso do deboche como armas de uma política de gêneros em defesa de uma “sensibilidade viada”.

Os outros filmes do coletivo – penso por exemplo em Metrópolis (Sócrates Alexandre, 2013) ou Como era gostoso o meu cafuçu (Rodrigo Almeida, 2015) – trazem as marcas desse deboche que é em si a força política dos poderes do excesso: na mistura entre massivo e erudito, na recusa ao bom-mocismo, aos padrões estéticos, e com isso um elogio, também debochado, à “fabulosidade”.

O projeto que atravessa os filmes do Surto & Deslumbramento tem o poder de expor modos de vidas e sensibilidades queer através dessa mistura debochada. A mistura aqui é de projetos fílmicos e sensibilidades que traduzem mais que gostos, modos possíveis de sentir o mundo. A “mistura” que atravessa os filmes se apresenta nas referências por exemplo a um tipo de filme vinculado às vanguardas dos anos 1960 e 1970 – penso mais obviamente a Andy Warhol – alinhavadas lado a lado ao claro gosto camp pelo cinema clássico, pelo artifício, pela música brega pano de chão, pelo massivo.

![3 notas para A Seita (André Antônio, 2015)]()

por alepri | out 9, 2015 | NEX!!!

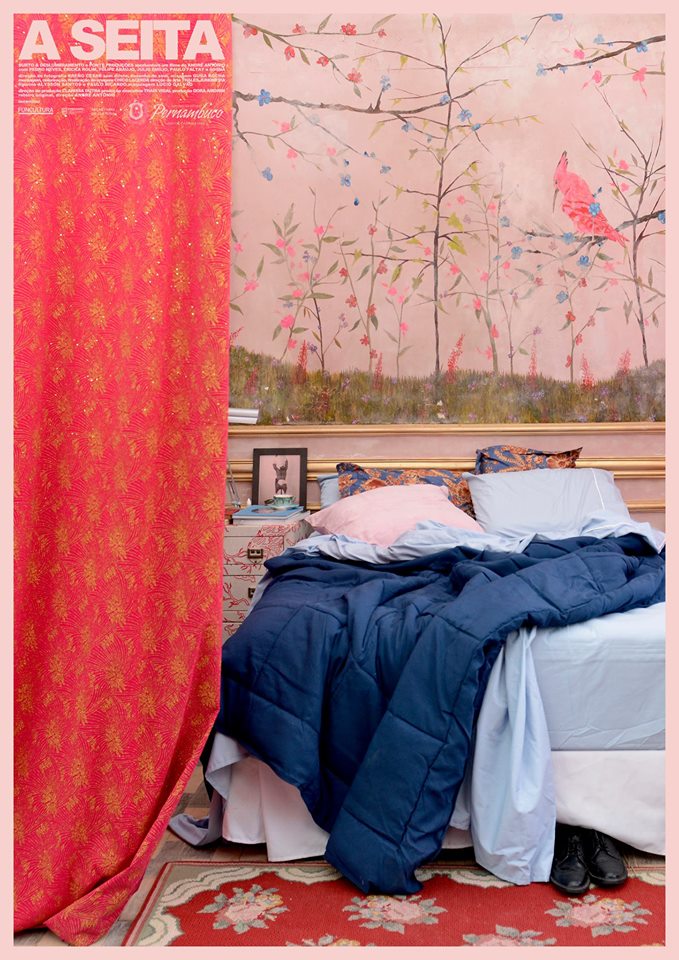

A Seita (dirigido por André Antônio, 2015) – uma produção do coletivo pernambucano Surto & Deslumbramento (http://www.deslumbramento.com/) faz sua estreia purpurinada no Festival do Rio.

e no sábado, dia 10/10 – às 16h45 o Nex marca presença no debate sobre o filme no Centro Cultural da Justiça Federal.

“Que o leitor não se escandalize com essa gravidade do frívolo, que se lembre de que há uma grandeza em todas as loucuras, uma força em todos os excessos” (Charles Baudelaire In. O Pintor da vida moderna, 1863, página 871)

As sessões:

* 09/10 – Cinépolis Lagoon 6 – 21h30.

* 10/10 – C. C. Justiça Federal 1– 16h45 (com debate mediado por Mariana Baltar – UFF).

* 11/10 – CCBB – Cinema 1 – 16h00.

![3 notas para A Seita (André Antônio, 2015)]()

por alepri | jun 23, 2013 | NEX!!!

Por Mariana Baltar

Nesses tempos de imagens impactantes circulando pelas mídias (as alinhadas à construção da hegemônica do senso comum e as nem tanto assim) me lembrei de um conceito fundamental de Jane Gaines que diz respeito ao pathos da realidade (pathos of actuality). A pulsão passional das imagens do calor do momento, vistas e revistas. Da importância e impacto mobilizadores de sensações e sentimentos dessas imagens, da sua força bruta. Pensei também nos usos da repetição incessante dessas imagens, usos que me parecem cambiar como inserts entre o afeto e o excesso.

Tenho voltado minha atenção para esse universo que se move entre essas duas margens: a do afeto e a do excesso. Tomos esses termos (afeto e excesso) como elementos distintos mas que mobilizam a dimensão corporal/sensorial do espectador.

Se de um lado desse rio de mobilizações, a margem do afeto se vincula a ideia de performance, entendida como expressão que se ampara no corpo e para o corpo ultrapassando o desejo de representação – “Na representação, a repetição dá luz ao mesmo; na performance, cada repetição encena um único evento”, escreve Elena Del Río.

Do outro lado, localizo a margem do excesso como movimento em direção ao desejo simbolizador que também se dá no corpo, mas reforçando (ainda que roce o campo da performance, no caso predominantemente espetacular) e instaurando representações e projeções empáticas em umasuperdramatização de movimentos que expressam estados sensoriais e sentimentais que, dado a ver audiovisualmente, inspiram no espectador se não os mesmos estados, algo bem próximo (conforme é possível enxergar na tradição fundante dos gêneros do corpo, como aprendemos com Linda Williams).

No excesso, reinam performances reiterativas e saturadas que somam elementos (de efeito de imagem, de velocidade de cortes, de inserções musicais…) às imagens e aos sons na busca por compor símbolos que representem, que marquem, e ao fazê-lo, acabem por explicar e explicitar visões e narrações.

No afeto, impera o que quero chamar de uma dimensãoperformo-afetiva das personagens na relação/encontro com a câmera numa economia narrativa de elogio ao fragmento, ao instante, aos silêncios e às reticências, formando instantes de quadros que expressam mas não condensam explicitações ou explicações. Mas entre uma margem e outra, circula o turbilhão de encontros (usos e apropriações) entre o afeto e o excesso. As imagens brutas das cenas das ruas pelo Brasil usadas repetidamente nas diversas mídias me parecem andar por essa circulação. Carregando emoções e sensações, cuja pulsão passional vai sendo (re)enquadradas nas diferentes visões sobre as manifestações, sobre o estado de coisas.

Mais uma vez, me interessa o que está fluindo por entre tais margens.

![3 notas para A Seita (André Antônio, 2015)]()

por alepri | abr 24, 2012 | NEX!!!

Por Mariana Baltar

Ao pensar na obra de Pedro Almodóvar raramente lembramos de A Flor do Meu Segredo. Ou se lembramos, a lembrança vem por último, quase invadindo a consagrada lista que certamente começa com Mulheres à beira de um ataque de nervos e termina com Fale com ela. Pura injustiça!, me dei conta esses dias. Tudo começou com o excelente seminário Recorrências na obra de Pedro Almodóvar, ministrado pelo Prof. Christopher Laferl que Tunico Amâncio e eu organizamos na UFF (uma parceria dos departamentos de Cinema e Vídeo e Estudos de Mídia)

Nas três palestras, o professor comentava sobre as recorrências temáticas, a auto referencialidade narradora, a paixão pela música massiva latina e, diria, mais que tudo o uso apaixonado do excesso. A forma como as narrativas de Almodóvar usam a música, as imagens saturadas (de cor e de símbolos) para presentificar e sumarizar estados emocionais e momentos chave na trajetória dos personagens e do filme. Tudo é colocado para a imediata compreensão (apreensão, melhor dizendo) do espectador. Apreensão passional que se transmuta em entendimento do fluxo narrativo. Modo de excesso em pleno funcionamento, arrebatando e engajando o espectador.

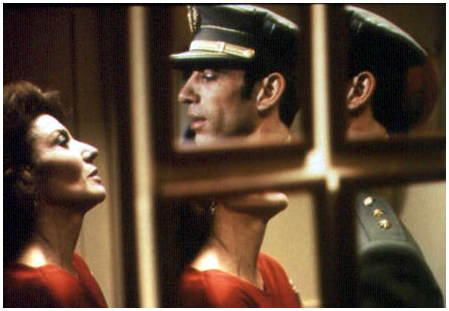

Em A Flor do Meu Segredo o excesso aparece em cenas belíssimas, na incrível fotografia de Afonso Beato, fazendo quadros dentro de quadros que lembram muito filmes de Douglas Sirk. Abusando de espelhos, janelas e grades para retratar/presentificar visualmente todo o aprisionamento passional da personagem e sua gradativa auto libertação e transmutação. uma novela de amor reforçada pela mise-en-scene a lá Sirk, pelas canções latinas – especialmente Bola de Nieve cantando Dolor e vida e pelos personagens e procedimentos típicos de Almodóvar.

A música é narradora tanto quanto os quadros, como fica intensamente claro na sequência em que Leo, em seu desespero pós-tentativa de suicídio, encontra Angel em meio a euforia de uma manifestação de estudantes de medicina. Um longo tilt up faz a transição daquele espaço e tempo de dissonância (entre agitação externa e desespero interno) para outro tempo e espaço em que Leo, já na casa de Angel, começa a se reencontrar, aos poucos. Na transição, Dolor e vida, planos ponto-de-vista a olhar pela janela e o reflexo da personagem. Os movimentos da câmera seguem rigorosamente a cadência da canção, pois aqui e agora, no filme, é a música de Bola de Nieva comanda catárticamente, como deve ser toda boa canção popular.

Nesse filme, duas coisas se sobressaem: a preciosidade da fotografia (no que me pareceu um excesso alusivo aos clássicos do melodrama doméstico de Sirk) e a teia de referências à própria obra de Almodóvar. Além de ser o filme que tematiza a transição estética do diretor – na figura de Leo, uma escritora de novelas sentimentais que vai abandonando esse repertório kitch/massivo para uma escrita mais séria ainda que igualmente afetiva(caminho que me soa análogo a da própria cinematografia de Almodóvar)- ; é o filme que antecipa Volver na figura de “Câmara Frigorífica”, uma das tais novelas sérias que Leo quer escrever, cujo mote é exatamente o plot de Volver e que é rejeitada pelos editores por ser realidade demais.

por alepri | mar 22, 2012 | NEX!!!

Por Locus.

Qualquer pessoa, independente de sua aquisição intelectual, consegue narrar e acompanhar narrativas de todos os estilos. O narrar parece congênito ao ser, tão natural quanto o impulso que nos conduz aos primeiros passos e tropeços. Somos educados através deste modo de expressão e isso nos compraz, mesmo que os temas relatados possam exceder o “limite do respeitável” (Williams). Quer dizer, até o velho “boi da cara preta que pega crianças que têm medo de careta” conserva em si um excesso narrativo, uma lógica que desafia a tradição realista.

Convocamos esta faculdade ao fabular qualquer evento banal de nossos dias através de um “olhar narrativizante” (Ricoeur) capaz de organizar e agenciar em atos e peripécias o que se sucedeu dentro de uma sequência lógica que comporta ações conectadas, motivações claras, tramas, unidades de ação etc. Algumas vezes, com o pretexto semi-aparente de demandar mais atenção, adicionamos outros elementos, valores, tons ou efeitos, exacerbando a realidade vivida; algo que de certa maneira pressupõe uma desorganização da lógica narrativa, ou seja, desvia-se das prescrições normativas que acompanham os inventos narrativos desde o tempo de Aristóteles.

Mas isso de maneira alguma invalida seu funcionamento. Estratégias narrativas que confrontam a normalidade podem estar comprometidas em construir um clímax sensacional e afetivo que gera prazer ao se “ver” aquela incoerência discursiva. Gêneros como o melodrama, o horror e a pornografia valem-se de excessos que muitas vezes burlam os valores de uma pedagogia moralizante – adquirida culturalmente através de hábitos de consumo de diversas narrativas. Este desvio se torna banal, não só no sentido de uma promoção negativa, mas como ranço do real.

Para problematizar conceitos da retórica do excesso e das prescrições narrativas clássicas, o NEX!!! continua suas atividades concentrando seus encontros no debate sobre teorias narrativas. O livro adotado para os próximos encontros foi ALTMAN, Rick. A theory of narrative. New York: Columbia University Press, 2008. Indagações sobre a definição de narrativa serão articuladas ao conceito de excesso para investigar algumas narrativas fílmicas contemporâneas que rompem com a tradição clássica ao oferecer um “espetáculo do corpo dado ver” em prol do “êxtase”.

O que é narrar? Como se conta sem dizer? Como se diz sem contar? O que é a presença excessiva nessas narrativas? Como a “mistura dos gêneros” pode ser uma formulação do excesso narrativo? O que é reiterado da tradição narrativa clássica? Como uma narrativa realista pode suportar excessos e manter-se fiel ao efeito de real que a singulariza? Por que o boi pega as crianças que têm medo de careta? Estas e outras questões irão balizar o trajeto de estudo do grupo.